文章来源:《伦理学研究》2013/1

薛勇民 王继创*

[摘要]深生态学作为当代最富魅力的“绿色”哲学思潮,明确主张生态整体主义的实践智慧,在对传统人类中心主义的浅生态运动的“深度追问”和批判过程中,充分体现了丰富而深刻的伦理实践意蕴,形成了“尊重自然”的资源保护观、“敬畏自然”的科学技术观、“倡导俭朴”的生活消费观和“关怀生命”的生态教育观。

[关键词]浅生态运动 深生态运动 深度追问 伦理实践

“深生态学”由挪威著名哲学家、生态学家阿伦·奈斯(Arne Naess)于1972年9月在布加勒斯特召开的第三届“世界未来研究大会”上首次提出,后经美国环境哲学家比尔·德维尔(Bill Devall)、乔治·塞欣斯(George Sessions)以及澳大利亚环境哲学家瓦维克·福克斯(Warwick Fox)等人的不断发展,现已成为西方环境哲学和绿色生态运动的一个重要流派。从一定意义上讲,“如果不研究深生态学,对西方环境哲学和环境伦理学的认识就会有一个断层,而且在实践上,难以本质地把握西方环境保护运动的特征和趋势”[1](序言)。本文主要基于深生态学对浅生态运动的追问,深入分析了其蕴涵的伦理实践智慧,及其对当代人类对待自然的行为模式所具有的变革意义。

一、深生态学对浅生态运动的深度追问

深生态学作为一种影响深广的社会思潮,其思想主旨在于对生态环境危机何以形成进行“深层”的追问和反思。其创始人阿伦·奈斯认为,只有“深层的”、“追问”这些词语最能清晰、准确地表达他的思想和态度。因为“形容词‘深层的’强调了我们问‘为什么……’、‘怎么才能……’……我们需要对当今社会能否满足诸如爱、安全和接近自然的这样一些人类的基本需要提出质疑,在提出质疑的时候,我们也就对社会的基本职能提出了质疑”[2]。其实,这种“质疑”的核心就是对传统人类中心主义与浅生态运动的怀疑、反思和批判。

概括地说,深生态学的“深度追问”主要表现在以下几个方面:

立思维,以生态有机整体意识与思维方式来指导人类行为,把是否有利于维持与保护生态系统的完整、和谐、稳定、平衡和持续存在作为衡量一切事物的根本尺度,最终确立整体主义的生态世界观。深生态学认为,人类目前的生态环境危机追根溯源存在某种深层的哲学原因,只有当人们的哲学世界观发生了根本性改变之后,才能找到某种可以彻底医治当前生态环境危机的“良药”。

而正是在人与自然关系上,传统人类中心主义与浅生态运动一直主张人类是自然的主宰者,征服自然是人类的本性。在深生态主义者看来,之所以造成这一错误的认识与行为,并“不是因为它建立在一种不清晰明确的哲学和宗教基础上,而是因为它建立在不正确的哲学和宗教基础上。也就是说它是缺乏深度的,缺乏具有指导意义的哲学和宗教基础”[3]。

第二,在自然价值论上,深生态学从地球全体居住者的视野思考生态环境问题,提出人类要实现“诗意地安居”,就必须使人们不再仅仅从人的角度认识世界、不再仅仅关注和谋求人类自身的利益,而要以生态整体的利益自觉主动地限制超越生态系统承载能力的物质欲求、经济增长和生活消费,实现全球性的环境正义。在深生态学看来,虽然浅生态运动也反对对自然资源的无限制掠夺和对生态环境的恣意破坏,但其所追求的只是实现社会成员的物质生活上的富足,实质上是一种传统人类中心主义的价值论。

深生态学认为所有的自然物都具有内在价值,一切有生命的物种都拥有生存权利,而且非人类成员“顺从自己的发展命运的权利被认为是一种在直觉上是自明的价值规律”[4](P488)。

第三,在社会发展观上,深生态学揭示了生态环境危机的现实根源在于社会机制和文化价值危机,即由于不合理的社会价值追求、生活方式和文化机制造成的。也就是说,深生态学完全反对传统人类中心主义与生态运动的浅薄,因为浅生态运动者只是试图在不改变现代化工业文明所形成的伦理价值观、传统的生产与消费方式,以及固守传统社会政治结构和经济制度的前提下,依靠科技理性的进步所推动的新的技术应用来解决人类面临的生态环境危机。

上述的深层追问实际上体现了深生态学的一种“实践指向”,是“对每一项经济与政治决策公开进行质询的自发性以及对这种质询之重要性的一种重视”[5]。甚至可以说,“‘深生态学’不是哲学,也不是约定俗成的宗教或意识形态。相反,实际所发生的是在运动和直接行动中各种人走到一起,他们组成一个有相同生活方式的群体”[6](P54)。

二、走向伦理实践的深生态学

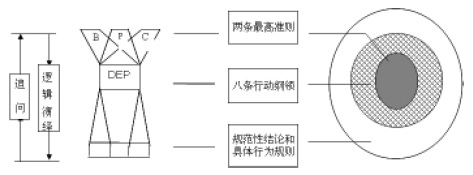

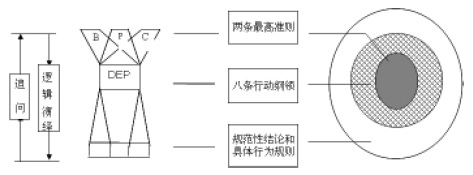

共同体、生态整体和人类未来的特点,引发并推动了旨在从根本上改变现行人类实践模式和价值取向的绿色生态运动。在推动生态运动向纵深发展过程中,深生态学实际上建构了一个类似于同心圆式的理论体系(如下图)[7](P64-84),主要包含“最高准则”、“行动纲领”和“具体规则”三个层次。透视其体系,不难看出所彰显的伦理实践特征。

B=佛教的基本前提(Buddhist)

C=基督教的基本前提(Christian)

P=哲学前提(Philosophical)

DEP=深层生态学纲领(深生态学理论派生关系图)

(深生态学理论派生关系图)

第一,“最高原则”奠基了深生态学伦理实践的人性论预设。“自我实现”原则和“生态中心主义平等”原则,是深生态学的立论基础和理论内核,位于理论体系的中心。两条最高原则深刻揭示了:深生态学所理解的“自我”(Self)是与大自然融为一体的“生态自我”(EcologicalSelf),自我实现是指人的自我认知过程,意味着“自我与整个大自然密不可分”,意味着所有生命的实现,意味着“普遍的共生”和最大限度的生物多样性。从而表明深生态学在对“我将成为什么样的人”的追问之中,奠基了环境伦理实践的理性生态人性预设。

同时,从理论建构原则上,遵循了自内而外的“逻辑推演”和自外而内的“深层追问”的方法。自内而外,可以把理性生态人预设从形而上的观念层次逻辑地推演到具体行动的经验层次;与此相应,通过对日常生活经验问题进行深层的“我将成为什么样的人”追问,又会自外而内地进入形而上的哲学层次。通过这种体系建构原则,则把深生态学人性论基础和具体的伦理实践规范紧密地联系起来,实现了有机的统一。深生态学倡导的以“深生态意识”和“生态自我”的整体主义价值观塑造的理性生态人,正是人类面对生态环境恶化挑战的重要“生存智慧”,是人的潜能的充分展现,是人成为真正人的一种境界。

第二,“行动纲领”建构了深生态学伦理实践的基本原则。为了进一步表达深生态学的环境伦理价值理念,1984年4月,阿伦·奈斯和乔治·塞欣斯在加利福尼亚州的“死亡谷”做了一次野外宿营,他们对过去15年来深生态学理论的发展进行总结,提出了深生态运动应遵循的一份原则性纲领。“八条行动纲领”[8](P66-70)分别从自然内在价值、生态复杂性、生物多样性以及如何应对全球人口问题、地区发展不平衡等方面提出了深生态运动应遵循的伦理实践原则。

其中,纲领1和3论证了自然内在价值的客观性,认为“非人类的价值独立于它们对人类的狭隘目的的有用性,并不取决它们对于满足人类期望的有用性”,提出除非为了满足“根本需要”、“人类无权减少生命形态的丰富性和多样性”的最小伤害原则。

纲领2和4清晰地表达了深生态学追求人与自然、自我与他者、人与其他存在者和谐相处,倡导一种在整个生物圈实现无等级差别,实现对人类公正,也对动物、植物、大地、河流、山川等公正的平等体制,提出一种环境正义原则。

纲领5、6、7和8提出了深生态学的可持续性发展原则。认为现代工业社会设想和实施的经济增长,追求的“生活质量”的高消费,以及所谓现代性追求的“可持续”仍然只是“对于人类的可持续”,很难真正实现包括经济、社会在内的整体性可持续发展,因而现行的经济、技术政策必须予以变革。

深生态运动正是基于这个“人们进行环境思考和行动的平台,能够将来自完全不同的宗教和哲学传统的人们紧密地联系在一起”[9](P36),从而达到了团结更多的有识之士开展生态运动的目的。

第三,“具体规则”指出了深生态学伦理实践的行为要求。遵循上述行动纲领,深生态学又提出了一系列具体行为规范。诸如:“1.使用简单工具,避免用不必要的工具达到某种目的;2.参与那些本身有价值和有内在价值的活动,避免只是辅助性的而无内在价值的活动;3.反对消费至上主义,并努力使个人财产最小化;4.尽量保持和增加对那些足以为所有人带来快乐的物品的感悟和欣赏;5.应该没有或仅仅有一点点这样的心态———喜欢新的东西仅仅因为它是新的,应该爱惜陈旧的东西;……17.在脆弱的大自然中生活应当小心谨慎,不伤害自然;18.尊重所有生物而不只是那些被认为是明显对人有用的生物;19.不要把生物当作工具,即使有把它们当作资源使用的时候,也应当意识到它们有内在价值和尊严;20.完全或部分的素食主义”等等[9](P133-135)。这些规范十分形象具体,每个人都能身体力行地将之转化为日常生活方式和行为习惯。

当然,每一个具体行动规范背后都蕴涵着深生态学丰富的思想内容和反对传统人类中心主义的鲜明立场。正是为了把深生态学的环境价值理念和行动纲领转换成公众的深生态意识,得到深生态运动者的广泛认同,进而更有效地转化为生态实践,深生态学才通过通俗易懂的语言,用具有引导与鼓励性的口号形式表达其具体行为规则。

透析深生态学理论体系的内在逻辑,可以看到其所表现的两个基本倾向:作为哲学与意识形态的深生态学与作为生态运动的深生态学。前者注重理论的批判和内部建构,后者则主要把深生态理论转变为深生态实践,亦被称为深生态运动[10]。而且,正是深生态学重视实践的特性才使其不仅仅是一种伦理价值观而与其他环境伦理学流派区别开来,更成为一种绿色生态运动,对全球生态保护运动的发展产生了积极而深远的影响。近年来,西方很多激进的绿色生态行动组织都是深生态运动的积极参与者与坚定支持者。其中“地球优先组织”(EarthFirst)以深生态学的基本主张为其行动的指导原则;“绿色和平组织”(GreenPeace)更以实际行动给予深生态学以理论声援:“我们是生态主义者,积极致力于保护我们脆弱的地球。我们与法国的核试验斗争并取得了胜利。我们在海上与俄国的捕鲸工业对抗,把他们从北美海域赶了出去。我们公布捕鱼者屠杀海豚的情况,我们揭露纽芬兰地区残杀幼海豹的惨景———以深生态学的名义”[8](P200)。

三、深生态学的伦理实践智慧

在阿伦·奈斯看来,“今天我们需要的是一种极其扩展的生态思想。我称之为生态智慧(Ecosophy)。‘Sophy’来自希腊语‘Sophia’,即‘智慧’,它与伦理、准则、规则及其实践相关。因此,生态智慧,即深生态学,包含了科学向智慧的转换”。[2]。他本人也常常自称是一名深生态运动的支持者,决心以毕生精力致力于对深生态运动做出实证的、哲学的表述。[11]。作为一种实践智慧,深生态学认为,生态环境保护是一项“系统工程”,需要人类在资源保护、科技利用、生活方式、文化教育等方面发生深刻变革。

(一)“尊重自然”的资源保护观

在资源管理与保护问题上,长期以来人们坚持“科学的管理,明智的利用”模式。其核心观点认为,人们可以根据大多数人的利益或长远利益,对资源进行有计划地开发和合理地利用,对荒野与自然资源进行科学的管理。虽然这一模式反对无节制地经济主义,反对政府或企业毫无计划地滥伐森林与开采资源,强调自然资源保护的重要性,但深生态学认为,所谓“科学的管理是以功利的理由来保护大自然,人类细心呵护自然以便自然能更好的关怀人类(自身)”[12](P180)。

深生态学深刻地批评了这种资源保护观[13]。首先,在对象的选择上,“科学的管理”往往只会把对人类有直接利益的自然资源、生物物种作为科学管理的对象,而常常忽视那些对自然生态系统的稳定与发育有重要作用而对人类社会经济发展作用不大的自然存在。其次,在选择的标准上,“科学的管理”完全按照人类的利益偏好去定义自然资源所谓“好”或“坏”,而不是出于保护生态系统的完整与和谐。最后,在保护的目的上,“科学的管理”只是为了更好地开发利用自然资源为人类服务,自然存在的唯一功用就是能够且必须服务于人类的目的。

深生态学在批判传统资源保护观的基础上,从超越功利主义的资源利用目的和审美的角度出发,主张人类应以“尊重自然”的方式对森林、荒野等自然资源进行保护与开发,提出自然不能单纯服务于人的经济目的,“保护的意义远不只是帮助人们享受较好的生活”[12](P180),自然还兼具有现代生活的“避难所”和人们休养生息、体验自然之美的地方,人应该出于自然资源自身的原因而进行保护,而不只是为了利用而保护,其所保护的不只是人在资源中的利益,而且还有资源本身的利益。

在资源保护观上,深生态学尤其推崇中国古代道家“无为而治”的哲学思想。认为,“道家思想蕴涵着深层的生态意识,为‘尊重自然’的生活方式提供了实践基础”[14]。所谓“无为”决不是人类在自然面前应当无所作为,而是应当尊重自然规律,顺应自然本性,不做违反自然的事。其实,现代环境伦理学之父奥尔多·利奥波德(A1doLeopold)在“大地伦理学”中也曾表达了“尊重自然”的资源管理思想:“大地伦理使人类的角色从大地共同体的征服者,变为其中的普通的成员和公民。他暗含着对每个成员的尊敬,也包括对共同体本身的尊敬”[15](P194)。

(二)“敬畏自然”的科学技术观

与上述资源保护观相适应,在科学技术利用上,深生态主义者把浅生态运动做法称为“改良主义”的技术路线。浅生态主义者认为,目前的生态环境危机的出现不过是一个本质上好的社会出现的某种“偏差”,是科学技术发展不充分的结果,相信随着科学技术的不断进步足以解决现代社会所面临的各种问题。例如,在解决污染问题上,浅生态主义的做法是,用技术来净化空气和水(应对酸雨的反应是通过研究更多的树种和寻找到高抗酸的树种),减轻污染程度。深生态学则不同意这种简单化的认识与做法,认为,“技术应该是仆人而不是主人,科学技术在生态环境问题上的失败,是由于人类无视自然的整体性造成的,不能依赖科学技术,我们必须寻找解决生态环境问题的其他途径”[16](P3)。

深生态学试图立足整体主义视角,把资源的开发利用与人类的生产和消费模式联系起来对现代科学技术进行“深层”追问。“第一,技术解决不能创造一个可持续的社会;第二,对那些已经实现工业化和正在实现工业化的社会作为目标的快速增长具有指数性质,它意味着长期累积起来的危险可能突然产生灾难性的效果;第三,增长所引发的问题存在于一种相互作用之中,也就是说,解决一个问题并没有解决其余的问题,甚至也许加重了其余的问题”[3]。因此,从根本上不能坚持被机械世界观支配、缺乏系统理念的科学技术观,进而必须充分认识到:“技术应该被用来满足人类的需要,但不应该被用来满足人类的贪婪;技术应该被用来促进人类的自由而全面的发展,而不应该被用来奴役人、压迫人、迫害人,使人变成奴隶人、单面人、畸形人”[17](P141)。

显然,深生态学关注的不只是生态环境危机的表面症候,并不认为以技术乐观主义和追求经济效益的方案是根本出路。在深生态学那里,现代科学技术绝不可能代替“大地智慧”[8](P145)。相反,当代科学技术的研发、应用必须在合理的“敬畏自然”观念指导下,放弃穷尽自然奥秘的野心,转向倾听自然的言说、叩问自然的心声,从而达到遵循生态系统规律、满足一切存在物(包括人类)权利的目的。

(三)“倡导俭朴”的生活消费观

深生态学在对生态环境危机的深层分析中,进一步提出了彻底转变传统不合理价值观念和发展模式,实现生活消费方式的变革。[18]

深生态主义者积极倡导“活着也让他人活着”、“用简朴的手段来丰富生活”、“让河流尽情地流淌”、“轻轻地走在大地上”等素朴理念,并提出了急需变革的日常生活消费方式:选择简单而非复杂的手段;避免作出那些没有内在价值或远离基本目标的行动;认可体验的深度和丰富程度,而非强烈度;通过购买小规模生产出来的产品使根本需要得到满足;避免太多破坏性的旅游,欣赏所有形式的生命,而非仅仅美丽和有用的生命;如果野生动物的利益和宠物的利益发生冲突,不能伤害野生动物的利益;关心本地生态环境的保护;如果其他手段无效,支持非暴力的直接行动等等;甚至在富裕国家中,“物质生活标准应该降低,而就一个人内心或灵魂深处的基本满足而言,生活的品质应加以保持或提高”[19](P189)。

在深生态学家看来,适度而有节制地生活,并不意味着刻意地去节俭或刻意地去放弃一些生活的享受。阿伦·奈斯声称,“除非是在这样一种意义上,即一种手段简单但目标与价值富足的生活……我喜欢富有,而且当我在我那乡间的小屋里一待时,我感到比最有钱的人都富有,水是我从一个不大的井里打得,柴是我捡拾的。”[19](P191-192)。这里,突出体现了一种深生态意识,表现为一种自觉、素朴的生活观念,属于一种通过积极的、深层的拷问对生活方式的沉思而获得的认知和对生命价值的敬畏而产生的“诗意地安居”精神。

(四)“关怀生命”的生态教育观

教育是人类文明的母体。当代人类所面临的所有现实的和潜在的灾难与危机都可能从教育里找到根源:“今天的教育世界里,最基本的也是从来没有得到根本改变的精神即是‘知识就是强力’”[20](P237-238)。人类之所以要崇尚强力,是因为强力可以征服世界。于是,培养出代代相传的“弱肉强食”的征服者、掠夺者,就成为当代教育的最重要任务。这样的教育不仅促使社会形成了傲慢十足的物质霸权主义和不可一世的经济技术理性力量,更为有害的是造成了受教育者的内在精神、生命价值的缺失。

深生态学的可贵之处就在于,力图主张一种生命珍贵、自我实现的生态文化教育理念。深生态学强调,应采取明智的“关怀生命”的生态教育对策,超越狭隘的人类“自我”认知局限,从而达至一种包括非人类世界的整体存在的“生态自我”认同,实现在深层追问意义上的“自我实现”。美国深生态学家比尔·德维尔形象地把“自我实现”的过程概括为“谁也不能拯救,除非大家都获救”[7](P67)。这里的“谁”不仅包括个体的“我”自己,而且包括全人类、动物、植物、微生物,以及大地、河流、山川等等。因此,自我实现的过程,就是逐渐扩展自我认同的对象的过程,也就是把自我之外的社会与自然当成自我的一部分来加以认可和接纳的过程,是人从自利走向利他最后达到共利境界的发展过程。

“关怀生命”的生态教育观从生态系统存在的整体视野,形成对生命世界的整体关怀意识和人类精神世界的“自我实现”意义———爱自我、他人、人类、自然、地球生命、整个宇宙,培养公众做人的理想,激发受教育者生命存在的大智慧,从而使受教育者真正成为人类新文明的缔造者和开创者。完全可以说,这种“关怀生命”的生态教育观,既是深生态学的出发点,又是深生态运动追求的最高境界。

四、结束语

总之,深生态学作为当代最具变革与挑战性的一种生态哲学思潮,其主张生态整体主义的实践智慧富有启迪,其通过对传统人类中心主义的浅生态运动的“深度追问”和理性批判,以期重建人与自然和谐共生的生态社会具有深远的现实意义。尽管这一理论还存在一定的局限,需要进一步的发展完善,但深生态学提出的应当从社会文化价值观念中寻找生态环境危机深层根源,其对支撑起工业文明之现代性进行全方位的质疑、否定和批判,无疑是富有新意的。尤其是,深生态学所蕴涵的生态伦理实践思想,不仅影响了现代西方生态保护运动,而且将会对当今世界范围内生态文明的建设起到积极的推动作用。

[参考文献]

[1]雷毅.深层生态学思想研究[M].北京:清华大学出版社,2001.

[2]Stephen Bodian. Simple in Means, Rich in Ends: A Conversation with Arne Naess [J]. The Ten Directions. Zen Center of Los Argeles, Summer/Fall,1982.

[3]雷毅.20世纪生态运动理论:从浅层走向深层[J].国外社会科学,1999(06).

[4]何怀宏.环境伦理:精神资源和哲学基础[M].保定:河北大学出版社,2004.

[5]Arne Naess. Deep Ecological Movement: Some Philosophy Aspect [J]. Inquiry, 1986(08).

[6]杨通进.现代文明的生态转向[M].重庆:重庆出版社,2007.

[7]George Session. Deep Ecology for The 21st Century[M]. Boston: Shambhala Publications In c., 1995.

[8]Bill Devall, George Sessions. Deep Ecology: Living as if Nature Mattered[M]. Salt Lake City: Peregrine Smith Books, 1985.

[9]Arne Naess. Ecology, Community and Lifestyle[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

[10]雷毅.阿伦·奈斯的深层生态学思想[J].世界哲学,2010(04).

[11]A.德雷森.关于阿伦·奈斯、深生态运动及个人哲学的思考[J].世界哲学,2008(04).

[12]纳什.大自然的权利:环境伦理学史[M].杨通进译,青岛:青岛出版社,1999.

[13]雷毅.深层生态学的自然保护观[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2002(01).

[14]Richard Sylvan, David Bennett. Taoism and Deep Ecology [J]. The Ecologist, 1988(18).

[15]奥尔多·利奥波德.沙乡年鉴[M].侯文蕙译,长春:吉林人民出版社,1997.

[16]戴维·佩珀.现代环境主义导论[M].宋玉波等译,上海:格致出版社,2011.

[17]薛勇民.走向生态价值的深处:后现代环境伦理学的当代诠释[M].太原:山西科学技术出版社,2006.

[18]马永庆.生态文明建设的道德思考[J].伦理学研究,2012,(1):1-7.

[19]Stephen Bodian. An Interview with Arne Naess,Environmental Philosophy: From Animal Rights to Radical Ecology [M]. in M.Zimmerman etal. eds Englewood Cliffs: Prentice-Hall,1993.

[20]唐代兴.生态理性哲学导论[M].北京:北京大学出版社,2005.

特别声明:本文转载仅仅是出于辅助教学和学习的需要,如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载,请与我们接洽。

相关附件: